2024年もあと2日、当事務所も今日で仕事を納めます。

今年は、昨年から続いてきた湯野温泉の温浴施設の工事が無事完成し、4月1日に「湯屋晴ル音」としてオープンしました。

穏やかな湯野の自然風景の魅力を引き出し、その風情を感じながら、ゆったりと過ごせる場所をデザインしました。この場から新たな交流が生まれることを期待しています。

6月には、これまでの仕事を雑誌 建築ジャーナルに掲載いただき、事務所設立から25年の節目となりました。

11月には病院をコンバージョンしたカフェがオープン。かなりのローコストで大げさなことはしていませんが、ゆったりと過ごせる場所になるようこだわった空間です。 OTONARI CAFE(周南市新堀6676−9)

現在、4つのプロジェクトが同時進行で進んでおり、来年の春以降、順次工事が始まる予定です。どれも個性的なプロジェクトで、その個性が魅力となり、住み続けるにつれて愛着につながっていく、そんな建築をめざしていきます。

皆さんにとっても、心豊かに過ごせる年となりますように。来年もどうぞ宜しくお願いします。

引き続き熊本建築視察のレポートです。熊本城下に残る呉服町、その一角にある古い商家をリノベーションした珈琲回廊

元々の建物もなかなかの風格がありますが、その個性を殺すことなく、現代的な機能に見事に生まれ変わらせています。

お店に入ると床や壁のモルタルに褐色の骨組みが落ち着いた雰囲気を作っています。

お店の中央は吹き抜けになっていて、力強い梁の奥に小屋組を現しにした2階の空間が広がっています。

新たに加えられた吹抜け回りの手すりも古い木材と同じ色で合わせ、新旧の対比ではなく、古い空間へ合わせた統一感が意識されています。しかし、過去の質感を保ちながらも、ダイナミックな空間構成は決して保守的ではありません。

2階のギャラリー兼カフェ空間

こちらは1階以上に暗めの空間で、窓からにじむ光をツヤありの床に反射させて空間に拡散し、小屋組を構成する部材を美しく引き立てています。それらはもはや構造上の骨組みという意味を超えてオブジェに昇華しています。

1階のレジカウンター

こちらもシンプルでアノニマスなモルタル仕上。表面は均一ではなく塗りムラを生かすことで骨太の力強い空間にも負けない荒々しさがうまくバランスしています。

カウンターの上にディスプレイされているのは和のお菓子たち

どれも個性的で、空間のセンスに負けず劣らずクオリティが感じられます。

カウンターの足元もセンスを感じるディテールになっています。これらの一つ一つは決して高価な素材ではないのに全く安っぽくなくまとめられており、デザイン感度の高さを感じます。

古い柱梁の接合部と構造補強用の金物の取合せ

部材の粗さからみて、この部分はもともとは天井裏に隠れていたものと思います。ざっくりとした接合部には大工が作り出した力強さがあり、せっかく見せるのであれば、金物などの不純物はつけたくないところでしょうが、それを黒く塗ることで、既製品のもついやらしさをあっさりと消し去っています。

一般の人には目につかない地味な部分ですが、こんな些細なところにも手を抜かずデザインしています。経営センスとデザイン感覚、そして何より地元に注ぐ熱い思いをもったオーナーと、空間にまとめたデザイナーの力を感じる建築でした。

突然ですが、義姉のカフェが明日オープンします。

長らく東京で暮らしていた義姉からカフェを始めたいと話があったのが3年前。父親の診療所だった建物を改修してカフェにアレンジすることに。それから少しずつ計画を練りこんでいきました。

30坪ほどの結構広いスペースですが、あまり予算をかけられないので、軽めの改装です。春から改修工事を進め、仕上げの塗装はみんなで汗を流し、私も久々に腕を振るいました(笑)。そして、この秋にようやく改装が完了しました。

通りから少し奥まったところにあるので、ちょっとした隠れ家的なカフェです。「いつもとなりで寄り添える場所でありたい」 というのがお店のコンセプト。どうぞ、お気軽にお立ち寄りください。

OTONARI CAFE

https://www.instagram.com/otonaricafe/

場所:周南市新堀6676−9(旧五島整形外科 1階)

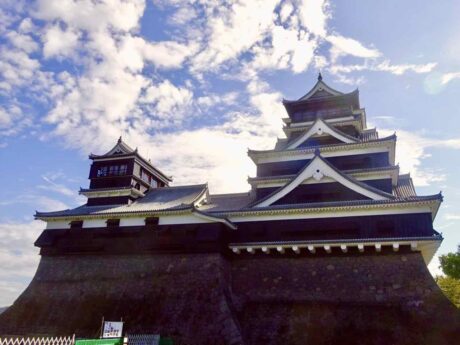

熊本のシンボル 熊本城

加藤清正の築城による天守は勇壮でかつ優美な姿をしています。歴史を辿ると、天守は明治期の西南戦争の際に火災で焼失し、現在見る天守は1960年に、市民の熱意によってSRC造で再建されたという経緯を持ちます。

しかし、2016年の熊本地震により天守閣を含む城郭全体が大きく損傷、その後天守はいち早く修復され、2021年に再び元の姿を取り戻しました。

城郭をめぐる特別見学通路

熊本地震では天守を含む城郭全体が大きく被害を受けており、全体の修復には30年以上かかるそうです。

その間、貴重な観光資源でもある熊本城が見学できないのは地域経済にも大きな痛手となるため、修復工事を進めながら、そのプロセスも見学できるようにするために、この見学通路が作られることになりました。

城郭をめぐる見学通路は地上6m の空中回廊で全長350mほどあります。 通路を支える柱や基礎は、歴史的遺構を傷つけないよう、また工事動線の邪魔にならないように細心の注意を払いながら設計されたそうです。

通路を支える大アーチ架構もその一つです。通路の床を支える梁は手すりを兼ねたトラス状のフレームになっていて、構造と意匠、そして機能が調和したデザインは、殺風景な仮設通路とは違い、景観上も配慮されています。

見学通路から見える数寄屋丸

建物を支える石垣の中間部分が崩落し、建物が歪んでしっくい壁に亀裂が入っているのがわかります。

本来であれば、工事用シートで覆われて見ることができないはずの被災建築物を見学できることによって、地震の被害をリアルに体感することができるのです。

工事しながら見学できるのは、まるでサグラダファミリアのようですが、この見学通路で再建されていくプロセスを見せることによって、熊本地震の凄まじさを実感するとともに、再建されていく未来への希望も見い出すことができるのです。

再建にかかる長い時間と、それによって少しずつ蘇っていく熊本城。それは、まさに不滅の城であり、熊本市民にとっての永遠の存在となるのでしょう。

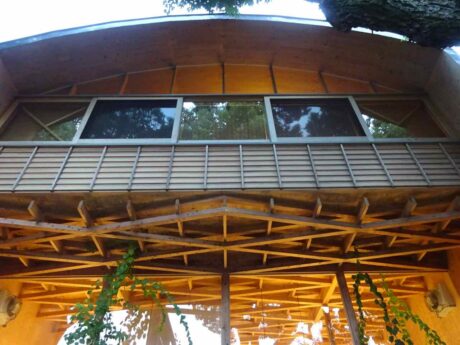

菱形状に組まれた梁が目を引く軒天井は、ガラスを透して室内までつながっています。上階の屋根はボールト形状で、窓も含めた厳格な左右対称の構成は、紛れもなく建築家のデザインです。

しっかりとデザインされたこの建築、実は公衆浴場です。しかも、経営しているのは構造設計事務所の所長という異例の組合せです。

所長の黒岩氏はもともとこの神水の地で生まれ育ち、地元に根ざして設計活動を行っていたところに2016年の熊本地震で被災。その際に地域の人たちが風呂に入れずに苦労していたのを見て、自宅の再建にあたって、地域貢献のために自宅の1階を銭湯にしたとのこと。なんという志でしょう!

とは言え、この時代に銭湯経営はなかなか容易ではないはず。自宅風呂の普及や燃料費の高騰などで銭湯は年々数が減っています。

一方でここ数年、新たな付加価値を加えた銭湯のニューウェーブともいえるような動きが全国各地で興っています。地域貢献と防災拠点という視点から生まれたこの銭湯も、建築的なユニークさを併せ持つ銭湯としてとても興味深い存在です。

建築的な興味もくすぐる銭湯にいざ入浴! 浴場の天井も菱形の骨組みが現しになっていて壮観です。

「重ね透かし梁」という伝統構法を応用した構造は、震度7を2回も経験した構造設計者としてのこだわりが形になったものでしょう。

洗い場から浴槽まで一体の人研ぎ仕上げが新鮮な懐かしさを感じさせます。腰壁上の銭湯絵もなかなかユニークで、いろいろとこだわりが詰まっています。

災害支援や地域交流など、行政の手が行き届きにくいまちの細部において、人と人のつながりから組み立てていった建築のあり方は、過去のアートポリスとは一味違う建築の新たな方向性を示しているようです。

アクロバティックな造形が目を見張る建築は震災ミュージアムKIOKU パッと見ただけでは空間構造がどうにもつかみきれません、

弓なり状の細長い三角形平面の展示棟を2つ繋げたような、なんとも独創的な造形です(図中右側のオレンジ色の部分)

平面形状を見る限り、動線がそのまま空間になったような建築で、展示をするためのまとまった空間がとりにくそうにも見えますが、果たして室内空間はいかに・・・

実際に中に入ってみると・・・

写真の奥が展示室入口で、天井も低く通路の幅ほどの大きさしかありませんが、そこから末広がりに空間が膨らんで、展示スペースにたどり着きます。

3次元的に抑揚のある空間造形でありながら、不思議と違和感はなく、気がつくと、自然と展示空間にたどり着いていた、といった空間になっていました。

展示室入口から展示室内を見たところ

展示室は入口から膨らむとともに大きな開口部で阿蘇の風景と一体となった空間になっています。それは閉鎖型の展示空間とはまったく異なる固有の場所性をもったもので、震災とともにこの場の記憶が刻まれていくようです。

外観も独創的ですが、阿蘇特有の雄大な風景と呼応するランドスケープのような建築となっています。

そして、唯一無二のデザインは、場所から自立した概念的なものではなく、しっかりとリアリティを持っていて、新たな建築の可能性を感じるものでした。

2016年の熊本地震で破損した東海大学阿蘇キャンパスの校舎

各階の床には激しく亀裂が入り、サッシュは歪み、ガラスが割れています。損壊した校舎は記憶をつなぐ震災遺構として、そのままの状態で保存されています。

今回、ボランティアガイドの説明などで、震度7の前震と本震の間に、さらに震度6の余震に2回もあっていたことを知りました。想像を絶するとはこのことですが、地震を引き起こした活断層がそれまで未知の存在であったことを考えれば、改めて日本のどこで同じことが起こってもおかしくないことを肝に命じなければと思うのです。

地表に現れた断層

長さ50mにも及ぶ断層が校舎のすぐ目の前まで達しており、この断層が校舎を貫いて建物を大きく破壊したことがわかります。

割裂したコンクリートの柱

阪神大震災でも同様の破壊状況をテレビや雑誌などで見て知ってはいましたが、実際に破壊された建物を直に見ると、その凄まじさがまざまざと感じられます。

校舎は損壊した建物の両側も含め3棟の建物がつながっていました。写真右が損壊した中央棟。両側の建物は地震の3年前に耐震補強されていたそうで、ほとんど被害は見られません。この建物を残してくれたことで、改めて耐震補強の重要性も肌で感じることができました。

東日本大震災の震災遺構や太平洋戦争の遺構である原爆ドームなど、建物は災害や戦争による悲惨さをダイレクトに伝えてくれるとても貴重な存在です。被災された方にはとても辛い存在ではありますが、それでも残された建物は、生きている我々にとって、未来への大きな教訓を示してくれる存在でもあります。

水庭に映る空、そしてその向こうに広がる田園風景

阿蘇山の裾野に位置する熊本県南小国町。豊富な水源に恵まれた小国の里に現れた桃源郷のような喫茶竹の熊。JR九州観光まちづくりAWARD2024の大賞を受賞した、熊本の新たな観光スポットです。

コの字型平面の建築は、山里の風景を最大限に味わうことができるように開放されており、建築によってこの場所のもつ美しさが最大化されています。

アプローチから室内の喫茶室につながる回廊

細身の骨組み、道路側の視線を制御するために足元だけを開放した土壁、そして田園に向かって架けられた深い軒。衒いのないさりげないつくりですが、余分も不足もない清々しい空間です。

回廊から見た室内の喫茶室

高さを抑えた深い軒下空間が水面に映り込み、建築から水庭、そして田園風景へと空間がゆるやかにつながって、雑味のない調和した風景となっています。

喫茶室の大ガラスを通して望む里山の風景

喫茶室の床は地面を掘り下げてあり、まるで水面に浮かんでいるよう。低い視線から仰ぎ見る風景に広がりが感じられます。

おおらかに開放された吹きさらしの空間

水庭をはさんで喫茶室の向かい側に設けられた半屋外の喫茶空間は、高床になって田園に突き出しており、パノラマ的な開放感がとても気持ちのいい空間です。

細身の柱に支えられた屋根と光を反射する床のみで、ほとんど主張が見えないにもかかわらず、いや主張が見えないからこそ生まれる、風景と一体の気持ちよさ。もし、このあとの予定がなければ、日がな一日、ずっとここで過ごしていたい・・・、そう思えるほどのおおらかでのどかな場所でした。

屋根を支える架構

参加者の間でも話題が飛び交うほどの華奢な骨組は、構造的にどのように処理されているのか?残念ながら解読することはできませんでしたが、空間構成からディテールに至るまで、ギリギリまで突き詰めてデザインされた緊張感には、同じデザインをするものにとって、とても深い刺激となりました。

屋根一面がまるで小さな森のよう・・・

熊本視察へ向かう途中に太宰府天満宮へ寄り道しました。現在本殿の改修中で、本殿の代わりに参拝できる期間限定の仮本殿が建てられています。設計は、大阪万博の大屋根リングで知られる藤本壮介が担当。

藤本氏は若い頃から斬新なコンセプトと建築表現で頭角を現し、最近は国際的なコンペでも活躍めざましい建築家です。ただ、大胆なコンセプトによる建築表現は、プロジェクトの巨大化とともにやや密度が落ちているようにも感じていました。

この仮本殿も建築雑誌で見る限り、緑を載せた屋根の派手さだけが際立つようで、果たして実際の建築はどうなのか、気になっていました。

仮本殿を横から見るとこんな感じです。建築単体としての存在感が際立っており、境内の伝統的な建築や空間から完全に自立しているようにも見受けられます。

しかし、これはあくまで脇から見た姿。本殿は、なにより正面性が重要な建築で傾斜の急な緑の屋根は、長い参道を歩いてきた参拝者をしっかりと受け止めるためのものでした。そして、それは下の写真でより納得できるものでした。

楼門をくぐったところで見えるのがこの景色です。

屋根に載せられた緑のボリュームが回廊の外側の緑や遠くの山並みと一体となった風景を創り出しています。建造物としては確かに異質ですが、不思議と違和感を感じません。仮設建築にもかかわらず、普遍性を感じるデザインでした。