店舗の用途変更手続きのお手伝いで商店街にやってきました。

コロナウイルスの影響か、午前中のまちは閑散としています。

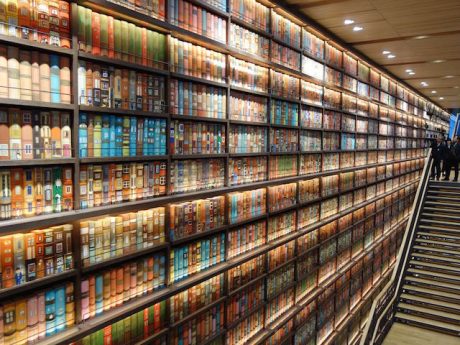

昨夏の大雨による浸水被害を受けた銀南街。

今年3月にようやく全面復旧を果たしましたが、

まだまだダメージは大きく、そこへコロナが追い打ちをかけています。

長期の不振に続いてコロナの影響で大変な状況ですが、

今日は、コロナウイルス終息後の近未来の話です。

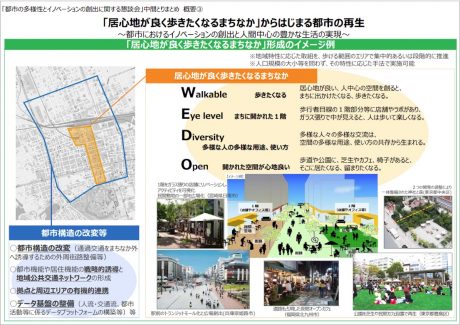

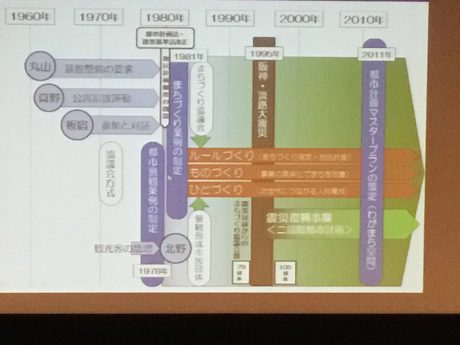

(クリックすると拡大します)

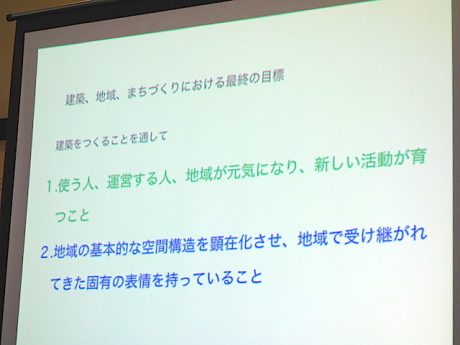

国交省が歩行者中心のまちなか整備に舵を切ったのです。

地方は車社会だからと、誰も疑うことなく

まちなかに駐車場ばかりを増やしてきましたが

まちはまったく元気になりませんでした。

私たち建築士会の有志は、

「車中心から人間中心へ」をスローガンに

10年前から様々な活動を通じて、訴えてきました。

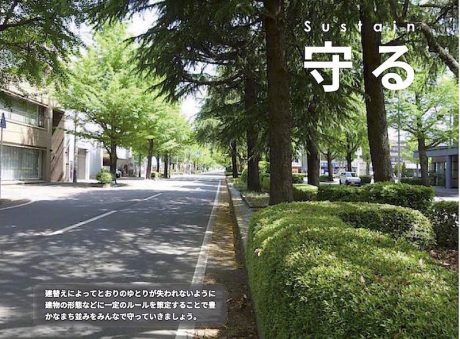

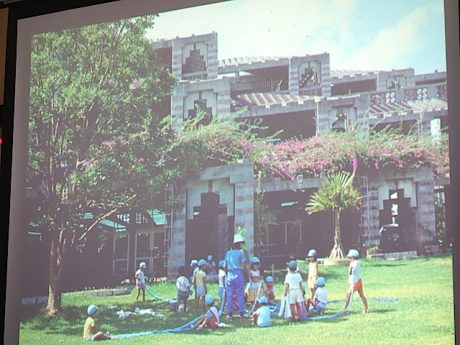

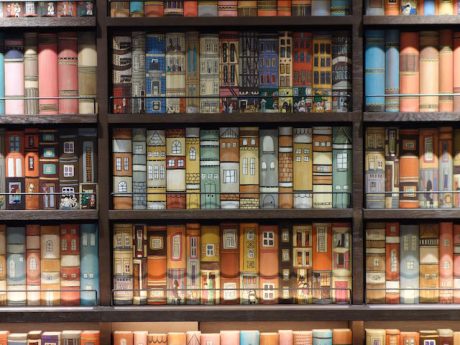

この写真はH24年に市の社会実験でつくった銀座通りの憩いの場です。

駐車場より、まちで気持ちよく過ごせる時間を提供すること、

そのことの重要性を訴えました。

ここまで長い月日が経ちましたが、

ようやく国の考えが私たちの考えに追いついてきた!

そんな思いです。

コロナウイルスとの闘いはまだ始まったばかり。

かなりの長期戦が予想されますが

そのためにつながれない人と人が再び平和なまちを獲得した時に

再びつながりあうための、とても大事な話です。

2020.4.7 設計事務所 TIME