おびただしい数の石が広場を埋め尽くしています。

建築の設計や施工に携わる地元有志でつくる住まいづくりの会、年に一度の視察旅行で熊本の建築を見て回りました。写真の石は2016年の大震災で被災した熊本城の石垣のものです。熊本の建築といえばアートポリスが有名ですが、今回は「震災以降の熊本」を軸に、県内の建築を巡りました。震災やコロナ禍を経て、人間と建築の関係はどのように変わりつつあるのか?いくつかの建築とともにレポートしていきます。

おびただしい数の石が広場を埋め尽くしています。

建築の設計や施工に携わる地元有志でつくる住まいづくりの会、年に一度の視察旅行で熊本の建築を見て回りました。写真の石は2016年の大震災で被災した熊本城の石垣のものです。熊本の建築といえばアートポリスが有名ですが、今回は「震災以降の熊本」を軸に、県内の建築を巡りました。震災やコロナ禍を経て、人間と建築の関係はどのように変わりつつあるのか?いくつかの建築とともにレポートしていきます。

これぞ「陰翳礼讃」という空間

日下部民藝館、表通り沿いの座敷です。 格子と障子による二重のフィルターを透過した弱い光が拡散するデリケートな空間です。現代のような隅々まで光で満たされた空間と違い、広さも距離感も捉えきれないほど曖昧です。視覚的な情報が抑制されることによって生まれる精神性の高い空間がここにはあります。

中庭からの日差しが差し込む座敷

こちらもほの暗い空間ながら、中庭に繁る木々を通り抜けたわずかな光がガラスを透過して宝石のように輝き、闇のような座敷に奇跡的な瞬間が現れています。

闇が存在することで生まれる光のドラマ 現代社会が忘れかけている静かで深く心を打つ美がここには息づいています。

妻側から差し込む光によってほのかに浮かび上がる小屋組

江戸時代、幕府の天領となった高山市で、御用商人として栄えた日下部家。明治8年の大火で一旦焼失し、その後に建てられたのは、江戸期の伝統様式を生かした壮観な造りです。

高山の豪雪から屋根を支える小屋組は格子状に組まれ、赤松の巨木を使った牛梁でしっかりと支えられています。

豪商の財力と飛騨の匠によって生み出された大空間には、うわべの豪華さだけではない確かなプライドを感じられます。

通り沿いに置かれた緑の鉢植え それぞれの家の前に置かれた鉢植えは手入れが行き届き、潤いのある気持ちのいい通りが形成されています。

まち並みというのは、みんなでつくるもの。 決して一人だけの力で生み出せるものではありません。

そこにくらす人々が美意識を共有し、日々の手入れを怠らずに継続することで成り立つもの。その協調と努力の積み重ねの総和がかけがえのない風景となって現れます。それは、単体の建築とは違う、価値の重みがあります。

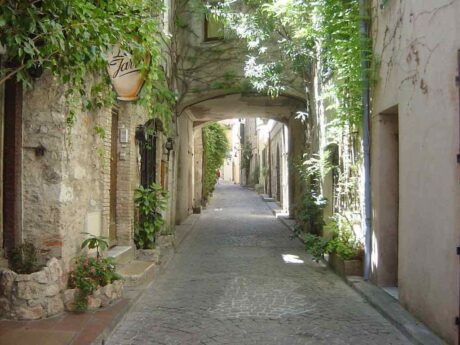

ちなみにこちらは、2007年に訪れた南フランスのアンティーブ旧市街。石造りの古い建物が連なる細い路地には、高山と同様に、それぞれの家ごとに緑が配されて心地よい雰囲気を提供しています。

歴史や文化は違えど、美しく心地よいまち並みには、共通のエッセンスが感じられます。

早朝の高山旧市街

日中は観光客でにぎわうこの界隈に朝の静けさが漂います。 通りの奥まで連なる町並みは、路地も含めた空間全体がひとつの工芸品のようです。ひとつひとつの町家の美しさだけでなく、通り全体で生み出された調和が日本有数の町並みを形作っています。

個と全体の調和、貫かれた美意識、その美意識を維持していくことの大変さも含めて、経済に流されず、かつ経済との両立を実行しているこの町並みが現代の日本にあることに希望を感じます。

高山市の市街地を南北に流れる宮川

日の出前の川沿いは、猛暑の中でもとても静かで涼しげです。 しっとりと落着いた風情の高山旧市街を少しずつレポートしていきます。

2023.4.11 設計事務所 TIME