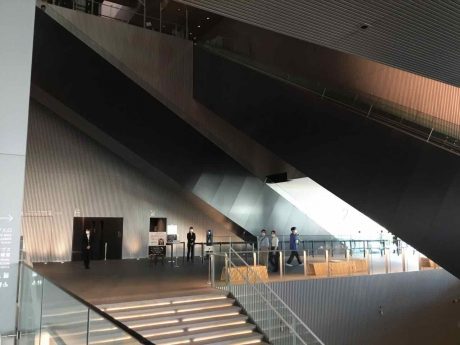

深い庇がガラス面につくる陰影が美しい

中之島美術館、2階エントランス階は全面ガラス張りで

透明感のあるすっきりとしたデザインです。

金属ルーバーの軒天井はそのまま内部まで連続、

目地のラインがきれいにそろっています。

無機質な素材の組合せながら、ディテールまで突き詰められ

工事の品質と相まって、洗練された美しさを見せています。

ガラス面に映り込むまち並み、

さらにガラスのプリズム効果で虹のような光が加わり

単純なはずのガラス面が多彩な表情を表しています。

室内はパノラマ状に外のまち並みに開いています。

落ち着いたトーンの室内と全面ガラスによる開放感が

気持ちのいい空間を生み出しています。

エントランス階の上部は3層の展示空間で

それがピロティ状の柱で持ち上げられ、宙に浮いています。

展示室につながる2本のエスカレーター

奥側のものが行き用で手前側が帰り用、

長く伸びるエスカレーターをゆっくりと進むことによって

ダイナミックな吹抜けを動的な空間体験としてまるごと味わうことができます。

1階から見ると4層吹き抜けの空間に斜めのボリュームがささっていて

インパクトのある造形になっています。

1階階段からの見上げ

ストイックでシンプルな外観からは想像できないほど

ダイナミックな中央の吹き抜け空間です。

シンプルな外観とダイナミックな室内空間という静と動が見事に構成され

空間デザインからディテールに至るまで納得の力作でした。