空に向かって伸びる常緑広葉樹と落葉広葉樹

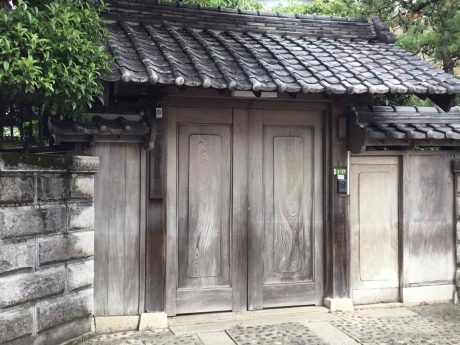

明治神宮の参道

その参道を包み込むように大樹が広がっています。

太古の昔から存在する原生林のような迫力がありますが

実は、この杜は大正時代に人の手によって生み出されたものです。

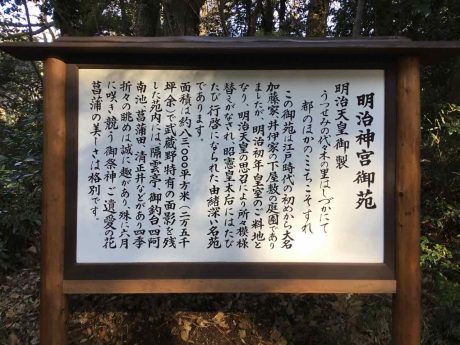

参道沿いの案内書きによると

ここは江戸時代には加藤家と井伊家の庭園があった場所で

明治時代に皇室の料地になりました。

しかし、その後、明治の終わりには荒地となっていましたが

明治神宮の造営にあたり、豊かな杜をつくることが計画されたのです。

計画を担った本多静六、本郷高徳、上原敬二らの専門家は

人の手によらない「永遠の杜」を実現することをめざしました。

それは、

成長の早い針葉樹がまず育ち、その後は徐々に広葉樹に置き換わり

150年かけて人の手を離れて自然に循環していくという

自然の摂理を尊重した遠大な計画でした。

全国から10万本の樹木が奉納され、

植林や参道づくりにはのべ11万人の青年が勤労奉仕を行ったそうです。

(以上、明治神宮の公式サイト、およびNHKスペシャルより)

現在の参道脇には、朽ち果てた倒木の脇から新芽が芽吹いており

確かに自然の循環が行われていることがわかります。

環境問題への関心が高まる中、

目先の成果だけにとらわれず、時間がかかっても自然の持続性を尊重する

この神宮の杜の営みは多くの示唆を与えてくれます。

早朝の参道では、「はきやさん」とよばれる職人が

長い柄のほうきを巧みに使って、参道をきれいにしていました。

ここで集められた落ち葉は、再び杜に返されて

杜の循環に生かされるのです。

100年の時を経て、人の手を離れて循環し始めた杜は、

わずかに人の手を借りながら自然のもつ豊かさを持続させていきます。

自分が目にすることのできない150年後の計画をつくった専門家たち、

そして樹木を奉納し、労働を捧げた、たくさんの人々。

そこにうかがえる「利他のこころ」が

この聖域の精神性にあらわれているような気がしてなりません。